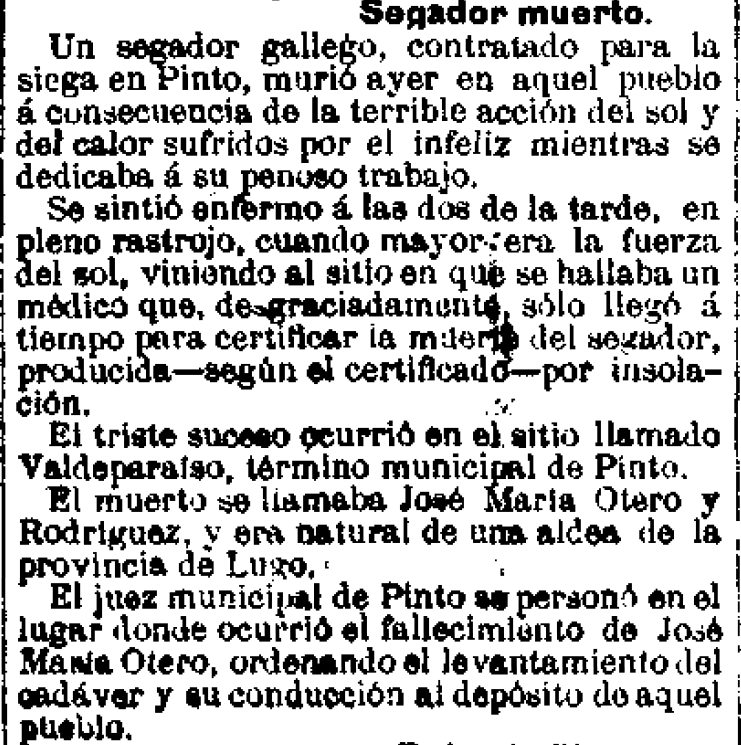

El 1 de julio de 1906, La Correspondencia de España informaba de un triste suceso ocurrido en Pinto: la muerte de un segador gallego mientras trabajaba en los campos del paraje pinteño de Valdeparaíso. El hombre, llamado José María Otero y Rodríguez, natural de una aldea de la provincia de Lugo, se sintió enfermo hacia las dos de la tarde, en pleno rastrojo y bajo el sol inclemente. Un médico acudió de inmediato, pero solo pudo certificar su fallecimiento, producido —según el parte oficial— por insolación. El juez municipal se desplazó hasta el lugar para ordenar el levantamiento del cadáver y su traslado al depósito del pueblo.

A comienzos del siglo XX, Pinto era un pueblo eminentemente agrícola, rodeado de eras donde se trillaba y se extendían las mieses bajo un cielo despejado y ardiente. Durante el verano, las tierras del término municipal se llenaban de cuadrillas de gallegos que venían contratados para la siega. Eran trabajadores experimentados y resistentes, que recorrían España siguiendo el ciclo del trigo. Su llegada transformaba el paisaje humano del pueblo: se les veía al amanecer cruzando los caminos, y por las calles se oía el característico golpeteo de sus zancos de madera contra el suelo, un sonido que anunciaba el inicio de las duras jornadas de trabajo.

De sol a sol, agachados en los rastrojos, segaban el cereal con precisión y esfuerzo, bajo un calor sofocante que les hacía sudar hasta empapar sus ropas. Se decía que, al secarse, las camisas quedaban tan endurecidas por la sal del sudor que se mantenían de pie en el suelo. Al mediodía, se resguardaban en cabañas de paja improvisadas en las eras, donde comían el clásico gazpacho y descansaban unos minutos antes de retomar la faena. Por la noche, dormían a la luz mortecina de un pequeño farol de aceite, rodeados del zumbido de los moscardones atraídos por la llama.

A las cinco de la tarde, cuando la campana del convento de las Capuchinas marcaba el final de la siesta, los niños del pueblo despertaban lentamente. Los más afortunados merendaban pan con miel mientras oían el paso de las galeras cargadas de haces de trigo y cebada que los gallegos habían segado desde primera hora de la mañana. Las mulas, al galope, hacían los últimos viajes hacia las eras, en una escena que marcaba el ritmo de la vida estival en Pinto: el sonido de las ruedas, el polvo en el aire, los gritos de los mozos y el olor del cereal recién cortado.

En ese contexto, la muerte de José María Otero fue un episodio más de las muchas historias de esfuerzo y sacrificio que acompañaron al mundo agrícola. Aquellos hombres, que venían de lejos buscando sustento, trabajaban con una entrega que rozaba la heroicidad, enfrentándose a jornadas agotadoras sin apenas descanso ni protección. El infortunio de aquel gallego, caído bajo el sol de Pinto en el verano de 1906, resume la dureza de una época en la que la tierra daba vida, pero también la quitaba.